Hommage à Péter Esterhazy, écrivain hongrois, parti trop tôt

Ah s’il avait été américain ou français !… Son oeuvre serait davantage connue, sa personnalité davantage admirée, les hommages auraient plu partout dans le monde !

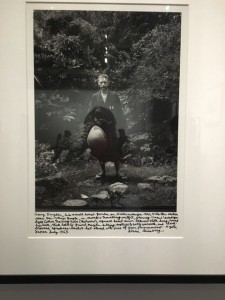

Mais il était hongrois, et même s’il était l’aîné de la branche comtale des Esterházy, peu de monde s’intéressait à lui. Alors je vous le montre, tel que je l’ai connu il y a quelques années, car j’ai eu la chance, l’honneur et le privilège d’être son interprète pendant plusieurs jours, lors de la sortie de Harmonia Caeslestis, son roman majeur en français :

Je ne vais pas ici analyser son oeuvre, vous trouverez sa bibliographie en français ailleurs, je voudrais juste lui rendre hommage avec des anecdotes dont je me souviens, pour vous dire à quel point cet érudit fascinant était aussi un homme délicieux et aussi facétieux.

Invité avec d’autres écrivains d’Europe de l’Est au Salon du Livre de Paris en 1989, il explique très sérieusement que les écrivains de ces pays ont dû développer une écriture spécifique pour détourner la censure, tester aussi ses limites, flirter avec elle, et que désormais, puisque tout est possible, il va leur falloir réfléchir à d’autres histoires, trouver un autre style. Mentionnant Vaclav Havel, il ajoute, facétieux, qu’à ce propos il n’a rien lu de nouveau de sa part depuis quelques temps, il s’en étonne… A ce moment-là, Havel n’est rien moins que le premier Président de la toute nouvelle République tchèque, suite à la Révolution de Velours dont il fut l’un des acteurs majeurs !

Interprète à une lecture de son roman, j’hésite sur un mot, sa traductrice, depuis la salle, m’en impose un que je ne trouve pas bon. Elle insiste, je refuse. Alors Esterházy me prend par les épaules, me dit « Attends, pas d’inquiétude, on recommence tout : Bonjour, je m’appelle Péter Esterházy… » Cette plaisanterie a fait passer la minute désagréable et nous avons repris. Plus tard, enregistrant pour Colette Fellous sur France Culture, nous nous demandons comment nous allons nous installer dans le petit salon où elle a apporté le Nagra. Il tapote la place à côté de lui sur le canapé et me dit « Toi tu viens ici bien sûr, près de moi ». Je pense qu’il était très conscient du rôle important que nous jouions, ses traductrices et moi, et ils ne nous considéraient pas du tout comme des accessoires. Cela me touchait et me faisait plaisir. Il était toujours disponible pour nous, je l’ai vu ensuite avec ses autres interprètes.

Fan de football, il a écrit d’ailleurs sur la fameuse équipe des années 50, il avait volontiers participé à un match entre écrivains hongrois et écrivains russes à Die, lors du Salon du livre d’Europe centrale (non, vous ne verrez pas les photos… Bon peut-être si je les retrouve, c’était il y a plus de vingt ans). Les Hongrois s’étaient bien évidemment réjouis d’avoir mis la claque aux Russes qui, bons perdants, ont ensuite trinqué à la Clairette…

Grâce à son érudition très vaste, Péter Esterházy pouvait parler de tout, alors être à ses côtés sur l’estrade était un exercice extrêmement difficile. Heureusement qu’il répondait parfois à une question par une pirouette amusante ! La fois où Eric Naulleau lui a parlé de son style postmoderne, il a répondu : « On est postmoderne comme on est juif. Je suis postmoderne parce que ma mère l’était. » Nul antisémitisme ici, plutôt une façon de dire que certains auteurs se piquent d’être postmodernes, lui écrit et c’est tout. Il est vrai que son oeuvre se compose de collages et que, ne citant personne, il nous laisse le soin de reconnaître des morceaux de phrases empruntées à d’autres, un peu comme un musicien qui mettrait des samples d’autres musiques dans un morceau. Ce style inimitable, parfois ardu, je vous laisse le découvrir.

Aujourd’hui je suis triste de savoir qu’un tel écrivain à la personnalité si chaleureuse nous a quittés, et heureuse de voir sur les rayonnages de ma bibliothèque ses romans que je n’ai pas encore lus (je rappelle qu’il n’y a pas de librairie hongroise à Paris).

Un autre grand écrivain, Péter Nádas, me disait qu’il recevait parfois son courrier et inversement, et chacun répondait quand même à l’expéditeur. Et dans les librairies du monde entier, chacun veillait à ce que les livres de l’autre soient bien en vue sur les étals. Nádas va-t-il repenser à cela lors d’une prochaine tournée en Europe ?