Le Maroc en ses livres : deux événements importants

Le Maroc invité cette année du Livre Paris

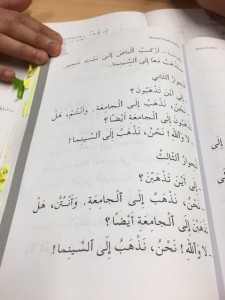

Avant, ça s’appelait le Salon du Livre, mais bon… La tradition d’inviter un pays et sa littérature continue, et en 2017, c’était le Maroc. Un très beau stand aéré, inspiré des façades arabes aux petites fenêtres, et plein de livres à l’intérieur, essais, fictions, livres pour enfants, livres en arabe…

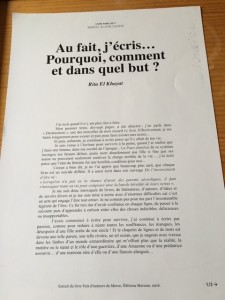

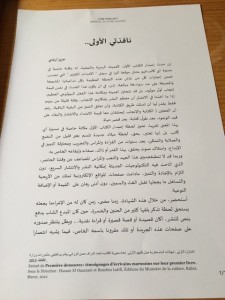

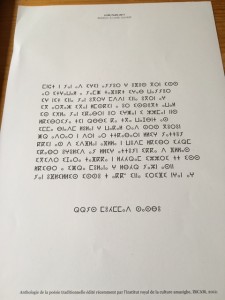

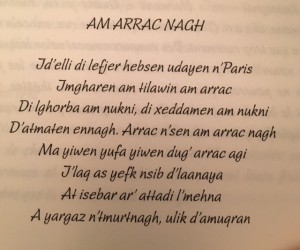

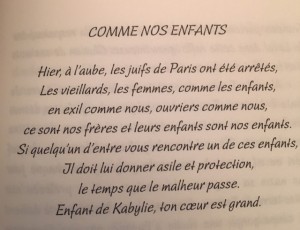

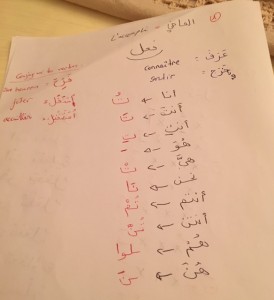

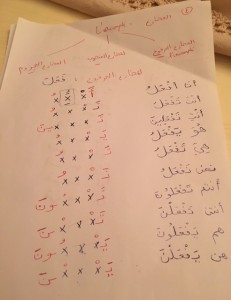

Les textes figurant dans les cases pouvaient s’arracher comme d’un bloc. Il s’agissait de témoignages d’écrivains marocains. J’en ai pris plusieurs, en français, en arabe et, parce que c’est super beau, en amazigh (non, après le bengali, le japonais et l’arabe, je ne peux plus me lancer dans l’aventure de l’apprentissage d’une écriture différente… trop compliqué) :

Et en plus je ne connais personne qui sait lire ça (je le regrette) :

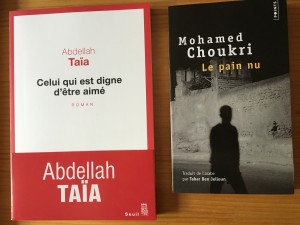

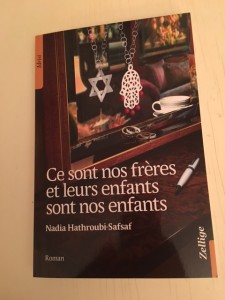

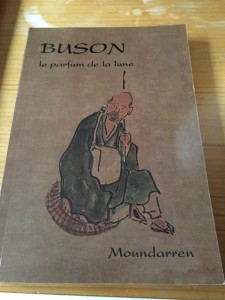

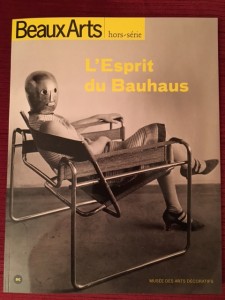

Pour finir, j’ai été très bien conseillée par les vendeurs. Je voulais faire un voyage au Maroc en lisant une histoire qui s’y déroulerait, pas lire un polar ou une histoire de terroristes. Je n’aime pas les polars et je lis des histoires de terroristes dans la presse… Voilà donc avec quoi je suis repartie, je vous en dirai des nouvelles :

Il y avait également un salon de thé et des pâtisseries pour créer une ambiance sympa.

Exposition de manuscrits marocains à l’Institut du Monde Arabe

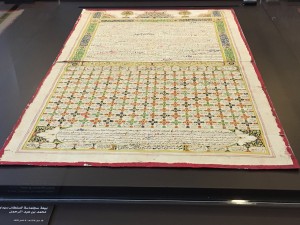

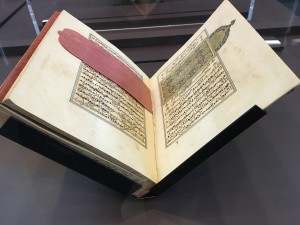

Un deuxième événement, juste pour 15 jours, peut-être à cause de la fragilité des manuscrits, sur les trésors des bibliothèques marocaines de Fès et Rabat. Cela commençait par une Torah, un évangile traduit en arabe et un exemplaire du Coran pour montrer qu’à une certaine époque, les trois religions cohabitaient dans le Royaume. Puis des livres concernant le soufisme, des beia, traités d’allégeance superbement enluminés comme ces deux exemplaires du XIXème siècle :

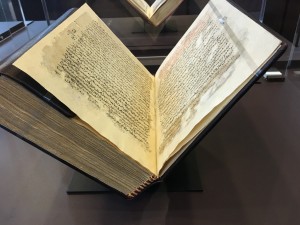

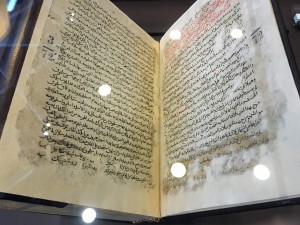

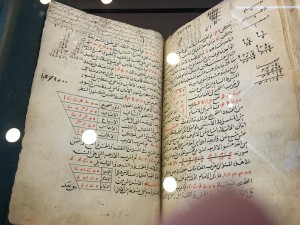

Témoins d’une vie intellectuelle intense, des traités scientifiques : histoire par Ibn Khaldun (1389), médecine par Avicenne, mathématiques, astronomie, ou encore sur l’art de la guerre, reliés de cuir, pas photographiables du dessus malheureusement à cause du reflet des lumières du plafond sur les vitres, j’espère que vous verrez quand même de quoi il retourne :

Oui, ce n’est pas terrible… Voici les autres vus de profil du coup :

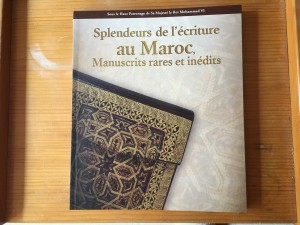

L’exposition était complétée par de grands panneaux montrant des lettres échangées entre le Maroc et le gouvernement français, d’autres traités d’allégeance, des photos magnifiques d’écoles de différentes villes du Maroc. Les dernières vitrines exposaient des écritoires, une « planche à Coran » pour l’enseigner et de magnifiques enluminures et calligraphies. Le catalogue reprend tout cela en détail pour ne pas vous faire regretter d’avoir loupé l’exposition et se vend encore, c’est la moindre des choses au vu de la brièveté de l’exposition (et c’est toujours un plaisir d’aller à la boutique de l’IMA où il y a plein de livres intéressants en français, en anglais et en arabe, des cartes postales et des marque-pages, des céramiques palestiniennes, des produits naturels de hammam, du thé, etc.).

Je vous redonne le lien pour consulter le site de l’Institut du Monde Arabe car il y a toujours des événements intéressants qui s’y déroulent (expos, cinéma, danse, conférences, concerts…).