A lire absolument ! Un roman étonnant !

Ce sont nos frères et leurs enfants sont nos enfants de Nadia Hathroubi-Safsaf

J’aime les romans historiques, les romans qui parlent d’un sujet méconnu dans une période de l’Histoire très connue. J’aime quand des personnages très réels m’expliquent, avec leur vécu, ce qui se passe ou s’est passé à grande échelle. Ici, en l’occurrence, il s’agit du conflit israélo-palestinien de nos jours, de la situation des Algériens en France avant et pendant la guerre, et aussi d’un épisode de l’Occupation dont on a peu parlé.

Leïla, jeune journaliste d’origine algérienne et Anne, jeune fille d’origine juive algérienne, sont amies d’enfance. Une partie de leurs familles se connaît aussi depuis l’enfance. Anne est tombée amoureuse de Younès, musulman, mais ne le présente pas à ses parents et cette relation difficile la rend agressive. Leïla rencontre les femmes en noir qui manifestent chaque semaine aux Halles contre l’occupation des territoires en Palestine et réalise un petit reportage. Parmi elles, il y a Ruth, rescapée des camps de la mort nazis qui dit à Leïla : « Ce n’est pas pour faire ça à un autre peuple que nous sommes revenus des camps. » Ce point de vue féminin sur le conflit pousse Leïla à partir réaliser un documentaire en rencontrant des femmes sur place. Victime d’un bombardement israélien, elle est rapatriée à Paris et subit la colère d’Anne qui défend Israël avec véhémence. Leurs parents leur disent de se calmer car elles parlent de choses qu’elles ne comprennent pas. Journaliste dans l’âme, Leïla pose des questions. Salah, son grand-père et Charles, le grand-père d’Anne, ont un passé commun dont personne ne veut parler. Charles vit encore mais n’a plus toute sa tête, on ne peut lui parler du passé. La grand-mère de Leïla a connu Salah après la guerre, au moment de la lutte pour l’indépendance de l’Algérie. Or, le 17 octobre 1961, Salah est parti à la manifestation pacifiste des Algériens et n’est jamais revenu, alors on ne parle pas de lui car c’est trop douloureux. Mais cette fois, Leïla veut des réponses à ses questions. Sa grand-mère lui parle des carnets qu’écrivait Salah pendant la guerre et finit par les lui confier.

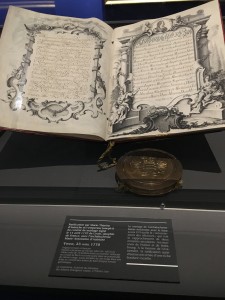

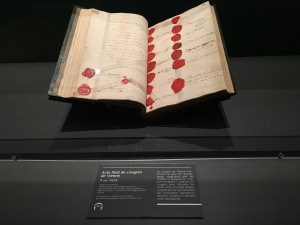

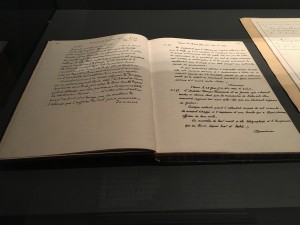

Arrivé en France en 1939, Salah a écrit un journal pour le lire plus tard à Khadija, sa soeur préférée restée au pays. Leïla découvre soudain que son grand-père a fait partie d’un réseau de résistants kabyles à l’occupation allemande, que des musulmans ont caché et sauvé des juifs et que Salah a aidé Charles et sa famille à sortir de Paris ! Dès lors, elle n’aura de cesse de le faire reconnaître comme Juste parmi les Nations.

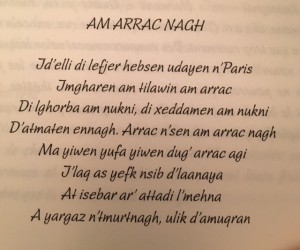

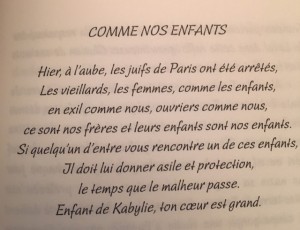

Je ne vous en raconte pas plus, Nadia a fort habilement intercalé le récit de ce que vivent les deux amies avec des passages du journal de Salah qui décrit le quotidien des Parisiens pendant la guerre. Elle cite en entier le tract rédigé en kabyle et en français au lendemain de la rafle du Vél’ d’Hiv’ :

Pourquoi un tel livre est utile, en plus d’être émouvant et bien construit ? Parce que nous avons pris la mauvaise habitude de lire et écouter les infos en direct, sans recul, sans analyse, sans chercher à les comprendre, ni à les décrypter par notre connaissance de l’Histoire, de la géopolitique et surtout, sans essayer d’aller vers les autres, autres cultures, autres histoires… Et nous souffrons tous de cette incompréhension mutuelle, de cette méconnaissance des événements qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd’hui. Alors un roman dont les personnages sont attachants et qui dévoile un épisode de la guerre où des hommes ont été solidaires indépendamment de leurs origines et de leur religion, par les temps qui courent, ça fait du bien ! Et c’est inspirant : je réfléchis sérieusement à écrire l’histoire de ma famille sous forme de roman car oui, j’en ai assez qu’on me dise que la Hongrie est un pays fasciste !

Alors je dis merci à Nadia Hathroubi-Safsaf et je vous encourage vivement à lire son roman !!!